�u�������ώ@���悤�v��5������Y���R�ώ@��

�A�T�U�@�T�T�o���@�R�E�z�l�@�^�k�L���@�Ȃ�

�����F2023�N8��19���i�y�j�����@�䕗6,7��������A������������

�����F2014�N5��24�� �i�y�j����m�@�@���V���Ƒ��l�Ȏ����A��

�����F2022�N5��7���i�y�j�g�߂ȐA�����ώ@���悤

�����F2022�N5��21���i�y�j�����Y�ɂ͂ǂ�ȋ�������̂��낤

�����F2022�N6��18���i�y�j�܂�@�~�J�̒��x��

�����F2023�N3��18���i�y�j���J�i������J�j�g�߂ȃR�P���ώ@���悤

�����F2023�N5��6���i�y�j����@�������R�Đ���̃��V���ŐA�����ώ@���悤

�����F2023�N5��20���i�y�j�܂�㐰��@�����@����m�@�ŃI�I�Z�b�J�ƃR�W���������ώ@���悤�I

|

�T�T�o���i���t���j�q�����V���� �����A���@�q�����V����I�q�����V���Ɏ����Ԃ��炩���� �u�I�I�o�R�i��t�q�j�̉ԂɎ��Ă���v�Ə����搶�������Ă���� |

���@���@2023�N8��19���i�y�j10���`12���@ ��@���@��錧�����Y���Ȋw�Z���^�[�{�݁u�������̂̒�v �ā@���@�����a�j�搶�i��錧���P�Y���Ȋw�Z���^�[�@���������i�ہj �Q�����@���� ���}�o�X�@�y�Y�w�������@9��20���i����Z���^�[��12��10����\��j �W���ꏊ�E�����@��錧�����Y���Ȋw�Z���^�[�@9��50�� ���@���@���ݕ��A�M�L�p��A�X�q�A����Ă��\��Ȃ������A�ی��ȂǁA |

�@���}�o�X��JR����y�Y�w�������@9��20���u��F�����w7�F39�˓��闢7�F57�ˋ��v5�F54��9�F08�y�Y�v�A�y�Y�w�z�[�����瓌���܂Ŗ�5���B��[�̌�������^�o�X������ė���A5�l�̗\��҂��̂��ďo���B���n�W���҂������B

�@�y�Y�w��������E�܁A���߂Ȃ�����L��ȃ����Q���A�Ԃ͐�����߂��邪�A����s���N�̔������Ԃ����邱�Ƃ��o����B����354���ɏo�����P�Y�勴�����ɐi�݁A�����������a�@�y�Y�����a�@�����ɉE�܁A�O���ɉ��P�Y�������A����118���ō��܁A��錧�����Y���Ȋw�Z���^�[�̓��W�ɏ]���ƁA�ړI�n�̉����Y���Ȋw�Z���^�[�ł��B

�@

���F�����Y���Ȋw�Z���^�[�@�G���g�����X�@�@�@�@�@�@�E�F�������̂̒�@�G�]�~�\�n�M�@�~�\�n�M���炭��r

�@�o�X���~��A�G���g�����X�ɓ���A��t�A�u�������̂̒�v�͉����Y���Ȋw�Z���^�[�̗���ŏ�r�E�l���E�������̂̂ɂ�E�X�̍L��E�Ί��E�W�]�f�b�L�A���r���L�邪���݂͐�����������̈ē���ł͖����悤�ł��B��r������������낤�ƕx�m�R���傫��������I

�@

���F�������ώ@���悤�@�@�@�@�@�@�E�F�n���Q�V���E�i���Đ��j�h�N�_�~��

�@�����搶����u�������ώ@���悤�v�̂��������s�����A���Y�i�ӂЂ傤�j�A���E�����i�����j�A���E���t�i�ӂ悤�j�A���E�����i���イ�����j�A�����u���P�Y�ɂ��ނ����ȐA���v�����Ȃ���Ȃ̂łƂĂ�������₷���B

�@���Y�A���F�E�L�N�T�A�R�E�L�N�T�A�~�W���R�E�L�N�T�A�g�`�J�K�~�A�T���V���E��

�@�@�@�@�@�@���ʂɕ����сA���͐���

�@�����A���F�G�r���A�T�T�o���A�}���c

�@�@�@�@�@�@�S�̂������ɒ���

�@���t�A���F�q�V�A�A�T�U�A�K�K�u�^�A�I�j�o�X

�@�@�@�@�@�@�t�����ʂɕ����ׂ�

�@�����A���F���V�A�q���K�}�A�}�R���A�I�M�A�~�N���A�V���l�A�E�L���K���A�W���E���E�X�Q�A�~�Y�A�I�C

�@�@�@�@�@�@�t�ƌs�𐅖ʂɏo��

�@���C�l���A���F�n�}�q���K�I�A�n�}�G���h�E�A�R�E�{�E�V�o

�@�u�������̂̒�v�Ő������ώ@

�@���Y�A���E�����A���E���t�A���E�����A���̐A���������搶���u�������̂̒�v�ŒZ�����ԂŐ^�ē��̒���C�i�r���x�e�^�C����10���Ԃ��邪�j�ɐ������Ă����A�Q���̎��͐���⋋����i�j�B�����u�������̂̒�v�͓��A���قƂ�ǖ����I

�@��r���n���Q�V���E�̉��B�Q���̑�l�͒m���Ă���A���q����̎Q���҂́H���Đ��͉Ď��i6��21�����j���琔����11������7��2�������玵�[�i7��7���j���܂ł�5���ԂĐ��Ƃ����܂��B�c�A���͔��Đ��ɓ���O�ɏI��点����̂Ƃ���A���̍�����~�J�������܂��B�u���Đ��v�͋C��̕ς��ڂƂ��āA�_��Ƃ̑�Ȗڈ��Ƃ���Ă��܂��B���̃n���Q�V���E��9/16�ɗ\�肳��閭��m�@�ł����M�̒��Ŋώ@�ł��܂������Đ��̎�������傫���O�ꌩ������ł��傤���H

�@

���F�~�\�n�M�ƃG�]�n�M�̍��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F�u�V���E�u�̉Ԃ͂ǂ���H�v��2���̎ʐ^�H

�@�~�\�n�M�ƃG�]�n�M�̗t�ƌs�̊W�ɍ�������Ɛ搶����{���ׂĂ����A�ƌ����Ă����͓�����������̂����E�E�E�E�E�B

�@�ł��A���ׂČ���Ɓu�~�\�n�M�v�́A�Ԍs��K�N�����т����A�u�G�]�~�\�n�M�v�͈�ʂɔ����т������Ă���̂������B�܂��Ԓ��̐�[�������A�Ԃ��S�̓I�Ƀ{�����[��������A�t�̊�͂��s������B����⎼���A�x�k�c�ɐ����ČQ�����邱�Ƃ������B

�@�݂��͂����[�h�@�Ȗ،���c���s���c���@����u2020�N8��19���v���������������I

�@�����āA2���̎ʐ^�������A�u�ǂ��炪�V���E�u�̉Ԃ��H�v�E�E�E�E�E�قڑS�����������Ă���B

�@

���F�R�E�z�l�@�X�C�����ȁ@�@�@�@�@�E�F�q�c�W�O�T�@�X�C������

�@�R�E�z�l���q�c�W�O�T�����������@2021/7/25-26�̒r���ɍ炫�A�����̉ԁB�����ł̓R�E�z�l���I�[�R�E�z�l�ƌĂсA���������͍��ƍ����L��Ƃ����B

�@�q�c�W�O�T�́u�ߌ�2���i���̍��j�ɍ炭�̂Łu�����v�Ɩ��t����ꂽ�v�ƌ����邪�A���������Ɍߌ�2���ɍs���Ȃ��Ă��炢�Ă��܂��I�ł��ߌ�2�����ł��Ɠ����ォ��w���A�B�e�ɂ̓x�X�g�ł�����I

�@

���F�K�K�u�^�i���W�j�~�c�K�V���ȁ@�@�@�@�@�@�@�E�F�A�T�U�i��)�~�c�K�V����

�@�K�K�u�^�A�t���n�[�g�^�ɐ�Ă��邪�ׂ̃A�T�U�͂��̐ꂪ�����B

�@�E�L�O�T�A�R�E�L�O�T�A���̓E�L�N�T�͕����{�A�R�E�L�N�T�͈�{�B�t�̗��͎��F�ƗΐF�������肠���B

�@

���F�I���_�J�i���b�E�V�b�E�ʍ��j�I���_�J�ȁ@�@�@�@�@�E�F�A�T�U�i��)�~�c�K�V����

�@�I���_�J�͓c��ڂɂ������A�ƂĂ����ȉԂ��炩���邪�A�_�ƂɂƂ��Ă͑�^�G���̃I���_�J�͗{���̎��D�͂��傫���̂ŁA��������Ɛ���̐����}�����A���ʂ̌����ɂȂ�����ȐA���ł��B�w���I���_�J�A�T�W�I���_�J���L���ėt�̌`���قȂ�i��r�ɐ�����j�B

�@

���F�K�K�u�^�i���W�j�~�c�K�V����

�@��������炭�K�K�u�^�A�����ԕقɂ͑����̖т�����A�Ԋ���7-9���A�����̔����Ԃ��炩����B�Ԃ͗t�̏������̕��ʂ���o��B���ʂ���o���Ԃɂ�5�فA���̔����ԕق̎��ӂׂ͍����Ă��Ă���B

�@

����Ό���قǐ����͖ʔ���

�@

�����A��������

�@

��r���ӂ̐���

�@�f���W�\�E�F�N���[�o�Ɏ��������A�����ȌQ���ł����B

�@�w���I���_�J�A�T�W�I���_�J�F�I���_�J�Ɠ��������A�t�̌`���قȂ�

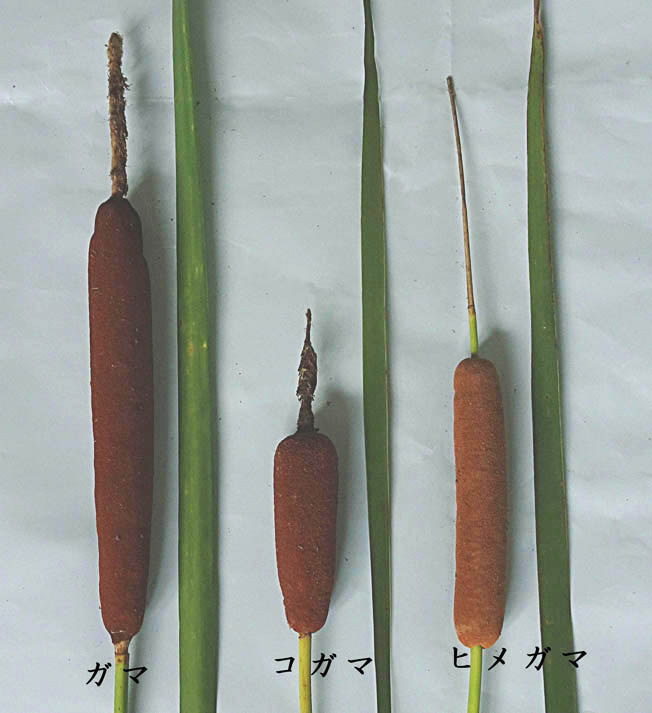

�@�q���K�}�A�K�}�A�R�K�}

�@�^�R�m�A�V�F�Ԋ��F8-9���ō��͓���������

�@�~�N���F�~�N���E�q�i�M�L���E������i��錧�s���s�����Y�ӂꂠ�������h���Ӂj2014/8/9�̎��R�ώ@��ł݂Ă��邪�A����̎ʐ^�͖������u�I�̂悤�Ȏ��v�ł����B

�@

���F�g�`�J�K�~�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F�I�g�M���\�E�i��ؑ��j�I�g�M���\�E��

�@�g�`�J�K�~�̉Ԋ���7�`10���B�Ԃ͔��F��3���̉ԕق����B���Y�ي��Ŏ��ԂƗY�Ԃ�����B�r�̉Ԃ�E�ݎ���Č��������ł͗Y�E���̋�ʂ͓���I

�t�͂قƂ�lj~�`�̃n�[�g�^�̔Z�Ō�����B�����搶���痠�̑܂�G���Ăƌ����A�����ƐG��ƕ��܂������A����͗��ʋC�X(����)�ŁA���ʒ����ɂ͐���オ��������������A���̂ӂ���݂������܂ɂȂ��Đ��ʂɕ����ԁB

�@

�T�T�o���i���t���j�q�����V����

�@�q�����V���i�g⥁j�q�����V�������T�T�o���Ɏ����Ԃ��炩���Ă����A�q�����V������R�W������Ă������f�W�J���ɂ͎��Y��i�j�B

�@

���F�H�H�H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F�I�O���}�i���ԁj�L�N��

�@

���F�I�j�o�X�i�S�@�j�X�C�����ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F�q�V�i�H�j�~�\�n�M��

�@�u�Ђ܂��i��������j�z�e�C�A�I�C�i���̉w�F���w�̂ӂ闢�����Ƃˁj�I�j�o�X�i�I�j�o�X�r�j�v2021/8/11�ŃI�j�o�X�����ė����B�܂��A�u�����g���{�����v2021/9/14�ł��B����̒n���s����t����L���A�Ă���ɋ���ȗt�𐅖ʂɍL����B�t�̕\�ʂɂ͕s�K���ȃV���������Ă���A�t�̗��ʂ�t���ɂ̓g�Q�������Ă���B�ĂɎ��F�̉Ԃ𐅏�ɂ��邪�A�J�Ԃ��Ȃ����Ԃ𐅒��ɑ�������B

�@�����搶�����w���ɗt�̕\���G���Ăƌ������A�G��Ȃ��A���M�ŋ��鋰�闠�Ԃ����ʂ�����ƍX�ɉs���g�Q������B�ĂɎ��F�̉Ԃ𐅏�ɂ��邪�A�J�Ԃ��Ȃ����Ԃ𐅒��ɑ�������B

�@�I�j�o�X�̕��t�̒��a�͏������悯���2�b�ɂ������A��N�ł����܂ŐL�т邻���ł��B

�@

���F�q�V�i�H�j�~�\�n�M�ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F�����̐搶

�@�q�V�͖k���r�u��300-4231

��錧���Ύs�k���P�S�V�V−�P�v�Ɉ�ʐ����A�ǂ������̂������̂����A���͖����悤�ł��I

�@

�C�k�^�k�L��

�i���K���j�^�k�L����

�@�����搶�̓C�k�^�k�L���̖��D�����邪�A�^�k�L���̐����ł����B�����̑��ɑ܂̂悤�ȕߒ��X������A�~�W���R�Ȃǂ�߂炦�ď�������H���A���������ł��B�擪�̉�͗ŁA�悭����Ƌɏ����Ȋۂ��t�̂悤�Ȃ��̂����邪�A���̒��Ƀ~�W���R�Ȃǂ�߂炦�Ă��邻���ł��B�����ɐ�����H���A���̂ЂƂB

�@10������12���A��2���ԁB�����搶������l�ł������A��ȕ������L�^�ł��Ȃ������E�E�E�E�I���ɐ搶���u�}�R���i�^�ԁj�C�l�ȁv�̂������A������^�����ȉH����������A�}�R���_�P�̂������E�E�E�E���̎��߂��̓��A�ŋx�݂Ȃ��炨��������E�E�E�E�E�A��̃o�X�͗\��ʂ�y�Y�w�ɁI

�g�o�F�킽���̓V�C�\��