|

偕楽園の梅まつり 水戸〜土浦・つくば(TMライナー)に乗ってみた! 偕楽園の梅まつり 水戸の梅まつり「2023/2/11(土祝)〜3/19(日)」 |

日程:2023年2月28日(水)晴れ(20℃近い気温)

2011年3月6日(日) 2011/3/11の前週

2015年3月4日(水)雨後晴れ

2018年3月17日(土)好文亭

2021/3/17(土)晴れ(土)偕楽園(水戸の梅まつり

|

東門 「ワー キレイ!」が聞こえる! |

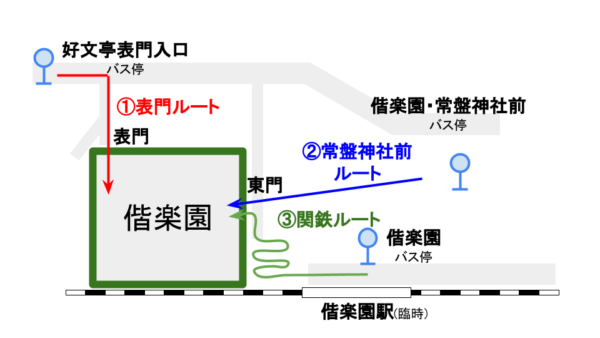

水戸〜土浦・つくば(TMライナー)関東鉄道バス 「平日」 水戸駅:平日と土休日で「のりば」が異なります。平日:南口、土休日:北口です。 水戸駅北口から偕楽園のバスは、「偕楽園・常盤神社前」バス停を選択、終点で東門に着く。偕楽園とか好文亭表門入口バス停は選ばない、好きな人は自由に!! 大人:240円 障害者の割引を行われる!

常盤神社前ルートを選択 |

|

|

|

自宅7:55からつくバス南部シャトル高崎中央バス停8:15に乗る、つくばセンター8:55に着き、9:20TMライナー(6:55発は偕楽園行き)に乗る、桜土浦ICから乗って

千代田石岡ICと石岡(常磐道)(乗客無い)経由、友部JCTから北関東自動車道に入り、茨城町JCTで茨城空港ICや鉾田ICと別れ、茨城町東ICで国道6号に移り、県自動車学校、茨城県庁に寄って水戸駅南口10:40着。

バス停の人にお聞きすると「偕楽園に向かうバスは、北口で今日は混んでいるよ・・・・」とのこと、2Fに上がり、真直ぐ北口に向かう、袋田ノ滝方面はJR水郡線でおなじみだが、突当りに階段がある、この左手前に階段がある、ここでおばさんに出会うと、「偕楽園へは・・・」とお聞きすると、「今日は20℃近くになる・・・私も偕楽園へ・・・」とバス停に向かう、了解を得て直ぐ後ろに着いて進むと、階段を降り一番近いバス乗場に着き、「ここと・・・」と教えてくれる、「茨城交通」のガイドさんが時刻を教えてくれる、彼女はここ以外無いと笑顔。

⇦石岡(常磐道)案内図

バスの運行会社は2種類、城交通バスと関鉄バス(関東鉄道バス):

茨城交通バスを使う方法:常盤神社前ルート(東門)と表門ルート(表門)

関鉄バスを使うルート:偕楽園駅の近くでバス停から東門まで階段を上がる(東門)

表門は好文亭表門入口で「表門ルート」をお勧めする人も多いが、茨城交通バスの常盤神社前ルートを使い、常盤神社の前から東門に入ることをお勧めする。

時刻表では11:00発の常盤神社前ルート(東門)、これに乗る、運よく一番前に並んだので、常盤神社前バス停まで着席、道路も混み。11:38着(普通なら約15分だが)。

左:常盤神社前ルート 終点 右:常盤神社

「常盤神社入口」バス停で降りる人も降り、終点の「偕楽園・常盤神社前」バス停には11:38着に着く。真直ぐ東門に向かう人、常盤神社にお参りする人が半々。常盤神社の奥に三木神社(光圀公の育ての親 三木夫婦をまつる)が祭れている。

左:料金所 右:売店

常盤神社をお参りして、バスで同行のおばさんと別れる、慣れておりアット言う間に姿を見失う、長い列の料金所、窓口は複数置かれ、5,6分で行われた。

売店が並び、偕楽園駅から階段を登って来る人、車いすや足腰の悪い人はジグザグの坂道を登ってくる、御成門は閉鎖中なので、ここ東門と表門、南門、西門で四ヶ所です、料金所(西門は遠いが)四ヶ所が置かれる。主な入口は東門と表門です。

左:大木の美しい梅 右:さて!どうするか?

東門を入ったとたん、「ワー、キレイ・・・・」の大きな声が聞こえる、目の前に古木の梅、更に奥に、梅並木が続き、白・赤の梅が咲き出している、2/11から梅まつりが始まっている、3/19まで今が一番美しい。

|

市民観光ボランティア「歴史アドバイザー水戸」 待ち合わせ場所 偕楽園東門前・好文亭表門前 ※バス駐車場からは、東門が近いです。受付がオープン! 1時間コース:偕楽園本園の史跡・四季折々の見どころをご案内します。なお、好文亭の内部は見学いたしません。 1.5時間コース: 偕楽園本園の史跡・四季折々の見どころをご案内します。こちらのコースでは、好文亭の内部も案内いたします。 |

ボランティアの受付、申し込んでいると、バス内で会った人が大きな案内地図を広げている、「このボランティアに参加しませんか・・・・・」とお誘い、即OK、受付の即OK、出かける直前のボランティアさんも笑顔で迎えてくれる。

ボランティアさんの案内は:東門から大きな梅の木、ハギを切った姿、台風で倒れた桜、見晴最高の仙奕台(せんえきだい)、好文亭のご説明、ヤマザクラ「左近の桜」(台風15号の強風で倒れた)、つつじ園、変わった梅の紹介、御成門、表門、大杉森、孟宗竹林、太郎杉、吐玉泉(とぎょくせん)、六名木「白難波(しろなにわ)・虎の尾(とらのお)・柳川枝垂(やながわしだれ)

・烈公梅(れっこうばい)・江南所無(こうなんしょむ)・月影(つきかげ)」等。

|

左近の桜(さこんのさくら) 茨城県は、2019年の台風15号で倒れた偕楽園のヤマザクラ左近の桜の復活に向けた植樹式典を2023年3月16日に開催し、秋篠宮家の次女、佳子さまが苗木をお手植えされると発表した。 |

以下、ボランティアさんの案内を振り返るが、記憶力の低下で・・・情けないが!

左:見晴広場 右:秋に美しいハギの広場

水戸の萩まつり、偕楽園の萩は、水戸藩第9代藩主徳川斉昭公(第15代将軍徳川慶喜公の父)が仙台藩から譲り受け、偕楽園創設とともに園内に植えたものと言われています。9月上旬ころが見頃。

バラバラに置かれたハギの囲み、敵の侵入を巧みにかわすためだという・・・。

左:見晴最高の仙奕台 右:つつじ祭り 秘密のノートから

見晴最高の仙奕台(せんえきだい)、見晴広場の一番奥から千波湖を望む、同時に広大な公園も見える。

この広い偕楽園は、金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに「日本三名園」の一つに数えられています。園内には約100種、約3000本の梅が、植栽され国内屈指の梅の名所となっています。

つつじ祭り、満開のツツジをノートから見せてくれる、ここのツツジの本数は少ないがとめも奇麗、4月下旬から連休頃が見頃!水戸市 森林公園はここからちょっと遠いがここを見たらここの祭りも訪れてください。

左:好文亭 右:六名木 この6本の梅を見に!

好文亭の構造は木造二層三階建てとなっており、三階の楽寿楼からの眺めはとても素晴らしく、偕楽園や千波湖の美しい光景を目の当たりにすることができます、一番上の部屋から偕楽園と千波湖の全景は四季を通じ見事です。参加中のボランティア「歴史アドバイザー水戸」は好文亭の境内には入りませんが、観梅のお別れは好文亭の入口となる予定です。好文亭の様子

「これから、珍しい梅を・・・・」と言いながら、表門まで梅・ウメ・・の連続です。

左:立派な枝垂れ 右:古木 そえぎが支える

左:くねくね 右:偕楽園記碑(かいらくえんきのひ)

梅、多くが古木で、幹がくねくね、枝先に蕾・花は若い木を超える美しさ!

続いて、大きな石碑「一時も読めません・・・・・・」とノートから2枚取りだし一説を説く!確かに裏も表も読むことは出来ない。

偕楽園内にはいくつもの碑がありますが、偕楽園記碑は読めません、ノートから2枚、「一張一弛」「一馳一息」を取り出し、今でも生きる言葉と力強い説得で教えてくれました。

ここが今一番奇麗 写真を一枚!

東門から好文亭に直接来る道と見晴広場の間、古木と若い木が混ざる。梅むすめは休憩時らしいく着物姿は無いが、モデルのおばーちゃんの笑顔は娘以上ですね!

見頃・・・満開よりまだ蕾、そして開花する花・・・この時期が見頃

まだまだ蕾、ここに可愛い花びら、一番良い時期。

左:これも梅 右:説明を忘れた・・特殊な花

花弁が無い、梅だそうです、美味しい小粒と梅が成るという。ここには多くの種類の梅が植えられている。

左:雌しべが花びらに? 右:こんなにクネクネしても、満開の花

雌しべは花びらに見えるとか?

こんな古木も多くの花を咲かせている・・・・ときどき見える若い木は、古木の後継ぎなるという。

六名木 選ばれた梅

6角の脇に囲まれて六名木、共通点は古木だが見れば見るほど奇麗です、だから、大勢の人が集まっている!

表門 ガラガラの表門 料金所の置かれている

水戸駅北口から表門コースに乗るとここの好文亭表門の近くに来る。従って表門から大杉森・孟宗竹林を静かに歩いて好文亭に入ることが出来て人気が高いが、梅まつりには「偕楽園・常盤神社前」バス停をお勧めする。

「陰と陽の二つを感じる」歩き方はこの表門から好文亭に入り、懐古園の中心に向かうのがお勧めで、東門から入るのは言わば「現代紀行」かも知れませんネ。偕楽園は建てられた当初は表門(正門)から入るのが一般的でしたが、偕楽園駅・水戸駅から最も近い「東門」から入る人が多いし、売店なども東門に集まっている。

左:一の木戸(いちのきど) 右:孟宗竹林

一の木戸から薄暗い参道に入る、ここから好文亭まで梅の木は無い、右に大杉森、左に孟宗竹林。タケノコが出て、5,6年の竹は伐採し、美しい姿を見せてくれる。

笹の叢(ささのむら)

左:クマザサ 右:オカメザサ(阿亀笹)

クマザサ(隈笹・熊笹)

クマザサは殺菌・防腐作用があるため、ちまき、ささ団子等食物の包みに古くから利用されています。

名前の由来は、浅草の酉の市でオカメの面などをぶら下げて福笹として売られたことが始まりとされています。

尚 二つともそっくりだが、

ゴマイザサは竹、オカメザサは笹。「竹」と「笹」の違いは、皮が落ちるか、落ちないかによって区別されていている。野菜の支柱はどちらかな?

左:太郎杉、吐玉泉(とぎょくせん) 右:ハギが原料の塀

孟宗竹林、笹の叢(ささのむら)を過ぎ、太郎杉、吐玉泉(とぎょくせん)に降りる道は使わず、上から見下ろす。

吐玉泉は大理石で作られた美しい井筒から絶え間なく湧き出る清水。これは偕楽園を造園し、好文亭を建築した徳川斉昭が、好文亭の茶室何陋庵(かろうあん)の茶会で使うための水を運ばせるために作られた泉です。ただ水を吐く泉としてだけでなく、儒学の理想と教えの湧き出る泉となれ、という思いを込めて斉昭公はこの泉を『吐玉泉』と名付けたそうです。

水利にも詳しかった徳川斉昭が設計した吐玉泉数メートル離れたところに集水マスを埋め、そこから水道で導き吐出させています、夏なお冷たいこの水によって偕楽園を訪れた人々は喉を潤し、造園以来枯れたことのない泉によっていつでも茶会に清水を供することができました。

吐玉泉には好文亭からも近いので、太郎杉、梅桜橋や南門等に行って見たいものです。

ここはボランティアさんの後を追いかけます、連続する梅祭りで大変お元気で驚きます、話の内容ですと「この梅の実は???」と追いかけて季節ごとの生き方を研究しているようです、また、隠し持つノートには秘密情報のメモ・珍しい写真など沢山入っているようです。

左:中門 右:好文亭 好文亭の様子

中門を抜けると好文亭の入口広場で売店やトイレもある、東門⇒見晴広場⇒仙奕台⇒好文亭⇒左近の桜⇒広い梅林⇒御成門⇒表門⇒大杉森・孟宗竹林⇒太郎杉・吐玉泉ののぞき⇒中門⇒好文亭のお庭、ここでボランティアさんとお別れになる。

好文亭の入口

ボランティアに参加の方とはここでお別れ。

好文亭の様子⇦好文亭からの偕楽園・千波湖はこちら

左:立派な園庭の松 右:大木の梅

松を一本一本見ると、枝先の葉が奇麗に刈られ美しい姿を見せている、誰が何時・・・。

6月上旬ごろ、偕楽園の梅の木は古木が多く、「ウメの実」を木に1ヶ月ほど取らずにしておくと大きな負担になって、毎年早春にきれいに梅の花を咲かせるために、青梅(成熟する前)のときに「梅の実落とし」が行なわれます。そして落とした梅の実を偕楽園公園センターで販売するそうです。

美しい花を見て、常盤神社前バス停へ向かう

好文亭入口から東門に伸びる梅林を観梅しながら東門の料金所の前を通過、左に常盤神社を見て、常盤神社前バス停に着く。

今は14:20、ここに着いたのが11:38着だから2時間ほど偕楽園にて観梅していたことになる。

帰りも同じく常盤神社前ルートです、水戸駅北口まで満席、駅まで今度は座れない!約15分で14:40着、つくばセンター行きのTMライナーは15:40発で1時間待ち。

水戸駅から弘道館に行って見たいが、往復すると次のバス(17:50)になりそう、JR水戸駅は北にexcelが南にexcel minamiが有り、北口のベンチで休憩、プラムストリートのお店で軽食。

南口には駐輪場(偕楽園や千波湖等に行ける 高齢者は無理!)や大きな駐輪場がある、高速バスのターミナルは1F、柵でガードされ「中央広場のエスカレータ」に乗らないと時刻に遅刻する。初めて旅するバス停には10分ほど早めに行きたいものです。

広いのでバスの運転手さんにお聞きすると、「関鉄バスの運転手さん」は間違わないように親切に教えてくれる、旅慣れた自分でも感謝感謝です、またTMライナーに乗りたいですね!

水戸駅南口15:40のTMライナーはほぼ満席(補助椅子は未使用)、つくばセンターには17:00着。次は17:50発でつくばセンターは19:10、最終便は20:30で21:50着。今日は平日の火曜日で、人気です、ただ、初めての人にとって乗場は初めてですが、また、乗りたい交通機関でした。

HP:わたしの天気予報