「ハマナス自生南限地帯を観察しよう」

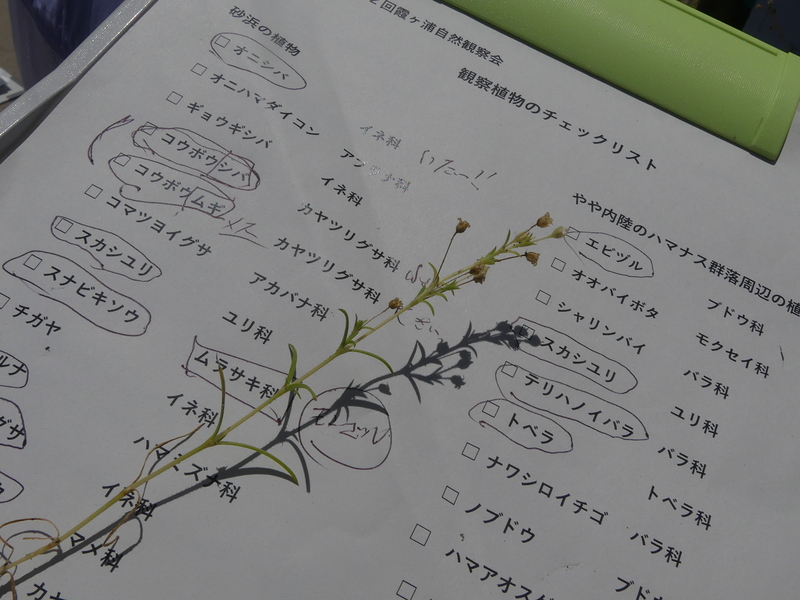

第2回霞ヶ浦自然観察会 南限のハマナスと海辺の植物を観察

日程:2025年6月28日(土)晴れ 2024年7月20日より1ヶ月は早めたハマナスの見頃は過ぎていた!

日程:2014年5月24日

(土)妙岐ノ鼻 ヨシ原と多様な湿性植物

日程:2022年5月7日(土)身近な植物を観察しよう

日程:2022年5月21日(土)霞ヶ浦にはどんな魚がいるのだろう

日程:2022年6月18日(土)曇り 梅雨の中休み

日程:2023年3月18日(土)小雨(一日中雨)身近なコケを観察しよう

日程:2023年5月6日(土)晴れ 強風自然再生区のヨシ原で植物を観察しよう

日程:2023年5月20日(土)曇り後晴れ 強風 妙岐ノ鼻と和田公園で霞ケ浦を観察しよう

日程:2023年8月19日(土)快晴 台風6,7号が去り、暑い日が続く水草を観察しよう

日程:2023年9月16日(土)晴れ 真夏日妙岐ノ鼻と和田公園で霞ケ浦を観察しよう!

日程:2023年10月21日(土)晴れ 秋本番身近な葉っぱで草笛を吹こう

日程:2023年11月18日(土)晴れ 探検桜川-源流から下流まで

日程:2024年7月20日(土) 晴れ 南限のハマナス・海辺と鹿島神宮の植物を観察しよう

コース

茨城県霞ケ浦環境科学センター(8:30発) → 大小志崎海岸(9:55着) 海浜植物地の観察(10:00~11:30) →現地(11:30発)→

茨城県霞ケ浦環境科学センター(13:00着

日 時 令和7年6月28日(土) 8時30分~13時 小雨決行、雨天中止

場 所 鹿嶋市大小志崎海岸(国指定天然記念物ハマナス自生南限地帯付近

案 内 小幡和男(茨城県霞ケ浦環境科学センター)

送迎バス 希望される方には土浦駅からの送迎を行います。 土浦駅東口発 8時 (帰りは土浦駅東口13時20分到着の予定

環境科学センターから国道354号に出て霞ケ浦大橋(橋の北がはあ西湖)を渡り、行方市観光物産館「こいこい」「霞ケ浦ふれあいランド」を経て、国道355号を横切り、北浦を鹿行大橋(ろっこうおおはし)で渡り、臨海大洗鹿島線を超え、国道51号に出合い、右折し大小志崎海岸(ハマナス南限地)に入口の先の「さてん句菜館」に立ち寄り、トイレを済ませ、入口に戻り、堤防に囲まれた大きな駐車場に入る。

駐車場から階段経由で太平洋(鹿島灘)に降りて、小幡先生さんの案内で海岸植物観察が行われ、一ヶ所の出口を通過し、更に観察が続き、次の出口の階段を登り堤防の内側に出て、スカシユリの群落を見ながら、ハマナス自生南限地帯を観察、以後、約400㍍真夏の道を歩きバスに戻ります。

帰路は、「さてん句菜館」に戻り休憩、ここでは有名なメロンが主に売られ、新鮮な野菜が並び(どれも新鮮で安い)、鹿島灘の観光客は寄って見たい所です。

国道354号(水戸方面には深作農園 大竹ゴルフ 鹿島灘海浜公園 大竹海岸・鉾田海水浴場などが続く )に戻り、北浦・霞ケ浦経由で茨城県霞ケ浦環境科学センターに戻ります。

大小志崎海岸 広大な駐車場

大型バスは大小志崎海岸の広大な駐車場に着く、真夏の太陽で暑い、ここ鹿島灘にはヘッドランドと呼ばれる人工岬があり、神栖市波崎から鹿嶋市、鉾田市、大洗町に渡り約70㌔の鹿島灘海岸に34基※のヘッドランドがあり、ヘッドランドが整備され大洗町から波崎海湾まで続いている、※全40基が計画されている。この駐車場からは遠くに見え、ほとんどの人は知らない、このヘッドランドの間にハマナス自生南限地があり私達はここで海辺の海岸植物と観察する、国道51号の「さてん句菜館」が入口の側です、サーファーらが楽しむ所で植物観察舎は彼らから見て変な集団である、でもサーファーの多さにも驚く。

準備はOK、水だけはもって・・・・・帽子を被って!

左:ここを渡る 右:ツルナ

案内の小幡先生の後を追う、雨だと長靴、今日は快晴、運動靴で充分、可愛い黄色い花を見せるツルナ、

左:ツルナ 右:オニハマダイコン

食べられるツルナ、生でもOK! 横にオニハマダイコンです、アブラナ科です。

左:ハマヒルガオ 右:ハマボウフウ

残念、可愛い花が咲き終わり、種のみのハマヒルガオ。大きな株のセリ科、ハマボフウが見事、草むらで元気に姿を見せてくれる。

左:ハマボウフウ 海辺の草花もこの暑さには大変

右:コウボウムギ これは雌、雄株は見えない

コウボウムギの横に、コウボウシバも見える・・・

オニシバはつかむと葉で痛く感じます、このオニハマダイコンは丸い実を付けている。

左:オニグルミ 右:ハマニガナ

これはオニグルミだそうです、二階堂先生の説明ですと何処からか運ばれて実が生え、この海岸では多いそうです、オニグルミの雌花は見たいものです、確かに根元にクルミが落ちている。

ハマニガナ、キク科です、海岸植物で一番可愛い花として親しんでおります、一輪のみでした。案内の小幡先生が海辺の植物の根の張り方を説明され植物の力を感じます。

コマツヨイグサとハマヒルガオの一面の多く見られます、特にハマヒルガオは数多い花が全て実になって、自然の暑さに驚きです、と言って来年もっと早めに来ればと思うが来年も暑いかとは限らない。

左:こちらもオニグルミ 右:テンキグサ 別名:ハマニンニク

別名ハマニンニク、葉がニンニクに似て呼ばれるテンキグサ。ニンニクの葉ににているらしいが!

左:テンキグサの群落 右:今にも枯れそうだが!

ここで水補給、彼らはここで元気に生きている、本当に暑い・・・・。

コウボウムギが一面密集する、進むと足場に密集、ここから堤防に近い丘に上がると、背の低いスカシユリが5個咲いて、先に行くと今度は背の高いスカシユリが生えているそうです。

左:背の低いスカシユリが2本 右:チガヤ

今度は小畑先生が雑草の中から一本のチガヤを引き抜き、皮を抜く、茎の節(稈の節)に毛が有るか無いかを見て、ここのチガヤはフシゲチガヤと呼ばれるそうです、稈(かん)の節に毛が無いのはケナシチガヤと呼ぶそうです。

コウボウシバに交じりハマスゲのカヤツリグサ科が見つかる、先生に言われないと見つからない、難防除雑草と言われるそうです、お陰で私の葉だけには一本も無い。

左:ハマツメクサ ナデシコ科 右:スカシユリの群落

海岸からハマナス自生地に向かう階段、小幡先生がモンゴルで見たというスナビキソウ(撮影したがボケ!)ムラサキ科で可愛い花でした、別名ハマムラサキと呼ばれ、とても小さくお見せしたい植物です。

同じ場所に、ハマツメクサのナデシコ科、ツメクサは道端で多く、良く似ている。

出口の階段を上がると、背の高いスカシユリの群落に出会う、今が満開、海岸での疲れが消える美しさ。

ここで右折はバスの駐車場、左折がハマナス自生です。

左:テリハノイバラ 右:トラベやマサキの林

一輪のテリハノイバラの姿、エビヅル、ノブドウ、トラベ、シャリンバイ、ナワシロイチゴ、マサキなどが咲き誇る。

ノブドウとエビヅルの違い:

食用性: ノブドウの果実は食用にならないが、エビヅルの果実は食用になる。

葉の特徴: ノブドウの葉裏は滑らかで光沢があり、エビヅルの葉裏には短毛がある。

花の性質: ノブドウは両性花で、雄しべと雌しべの両方を持つが、エビヅルは異なる花の構造を持つ。

開花時期: ノブドウの開花は7月から8月頃で、エビヅルよりも遅い。

茂みを抜けると、ハマナス自生

左:ハマナス自生 右:サルトリイバラ

残念、ハマナスの花は終わり、ミニトマトの様に見える・・・・・・次回こそ満開を!

ハマナデシコ

ハマナデシコ

ハマナデシコはハマナス自生の一番奥に咲き、白い花も咲いている。

ここから約400㍍真夏の道を歩きバスに戻ります。全員全コースを歩き、無事バスへ、「さてん句菜館」に戻り休憩・お買い物、メロンを抱える人、今夜の野菜を・・・・私はアイスクリーム・・・。

予定通り、13時に茨城県霞ケ浦環境科学センターへ、土浦駅まで送ってもらいます・・・