|

�����Y���Ȋw�Z���^�[�C�x���gin2017�@�@ �����Y���R�ώ@���@��5��@������C�l�����@ |

�����F2017�N7��29�� �i�y�j�@�܂�@�@������C�l�����i�C�����j�F����👈�C�����ɗǂ���I�F�s�{����̎q���B������

�����̏W�������̂ӂ����F2014�N7��13���@����@�@�@

�����Y���Ȋw�Z���^�[�@��r

��r�A�l���A���r�A�������̂̂ɂ�A�X�̍L��A�W�]�f�b�L���ӂ��A������莞�Ԃ��|���A

�����̏W���s���A

�l�C�̃J�u�g���V�C �N���K�^���V����C���܂��܂ȃ`���E�̂Ȃ��܁C

�o�b�^�̂Ȃ��܁C�g���{�̂Ȃ��܂ȂǁC���낢��ȍ������W�܂��Ă��܂��B

�����Y���Ȋw�Z���^�[�C�x���g�F�����Y���R�ώ@��@��5��

2017�N7��29���i�y�j

���e�F�Ă̍�����W���I�I�킭�킭�L�b�Y�a�R�[�X

�ꏊ�F�����Y���Ȋw�Z���^�[�@�~�n��

�u�t�F�~���[�W�A���p�[�N��錧���R�������@����T��搶

�@�@�@���̌����R�����قł́F2017/7/8�i�y�j�`207/9/18�i���j�@�����匤���@���Ȃ��������ҁ@�݂�Ȃ����錤���W�@��69����W���J�Ò�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����搶�́A���̊��W�̈ӋC���݂�`���Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��錧�L�u�Ђ�v2017�N8���F�R�~���j�e�B���炫�@�u�~���[�W�A���p�[�N��錧���R�����ق̐l�C�̔閧�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����匤���v���W�F�N�g�`���Ȃ��������ҁ@�݂�Ȃ���鍩���W�`�v�̏Љ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@����S����C�w�|�厖�Ƃ��ďЉ��Ă���B

|

�~���[�W�A���p�[�N��錧���R�����ف@����T��搶�͉����Y���Ȋw�Z���^�[�ōu�t�߁A�q�������ɂƂ��ĐS�����搶�ł��B�C�x���g�̂��m�点�Ɂu����T��搶�i�~���[�W�A���p�[�N��錧���R�����فj�v�ƋL����āA���A�Q������]�����l�͑����Ǝv���܂��A�������̈�l�ł��B �Q�������o�[�̒��Ɂu�����Ȃ�E�E�E�v�ƌ����q���������낦�A���C�𗚂��A�������X�A�f���炵���S�|���ł��邪�A�J�n�܂łɌ�����������搶�͒P�Ƃō����s�������ώ@����̃Z���^�[�̖�O�{�݂�����Ă���A���̎p���Q���҂ɂ͖����I�����E���Y�{���E�X�q�E�C�E�E�E�̎p�ł���B���x�������������ł���A�����͂܂��~�J������Ă����݂����ł��B ����搶�̂��b���n�܂�A�����ώ@�̋Ɉӂ��b�����B���������Y���Ȋw�Z���^�[�͍D�����A���u�̑����ꏊ�ł��Ɣ��Y�{���ł͑ގU���邵���Ȃ��I���̂��w�E���B

��Ȏ��͍����̊ώ@��͎��R�ɕԂ����Ƃł���B�܂��A�Q���ғ��m����������Ȃ����B�B�B�B�]���ĖԂ̎���������g���{�̉H�̎������������������B�q���������^���ɕ����Ă���悤�ł��I �u�ώ@��͎��R�ɕԂ��v��ǂ������ł��Ȃ������m��Ȃ��H

�u�ώ@��͎��R�ɕԂ��v��ǂ���������ƁA�ώ@�����玩�R�ɕԂ��u�Ƃ�܂���O�ɖ߂��v�B�ώ@��Ɏ��R�ɕԂ��܂��A���̎��R�ɋA�鍩���̎p�͔��������̂ł��l�B �����̏W�A�q���������A�������������Œǂ�������A�x�݂Ȃ��ł��B �@

�ł��A�I�������́A����搶���͂݁A�����̏W���������̐�����B�\�z�ȏ�̑����̍̏W�Ƀr�b�N���A�搶�̂��b�������ɏ\���̐��ł��B

�A�J�{�V�S�}�_���̐������n�܂�B��Ԏp�͗��h�Ń����V���`���E�Ȃǂ��͑傫�߁A�����̂������肵���͗l�ɁA�����̉��ɐԂ����_�����сA���ł���Ƃ�����p�b�ƌ��Ă��A�q�������ɂ�������鑶�݂łȂ��Ȃ��������B�̏W������Ԏp������ƁA�ǂ�������A�ȒP�ɐU��Ԃɓ���Ȃ��I ���̒��������̏W�������̂ӂ����F2014�N7��13���̊ώ@�ł�����ŁA�u�����A���̒��Ȃ炽�т��ь����o��������v�Ƃ����Q�����₪�����B���̃A�J�{�V�S�}�_���́A�{���A����A�W�A�𒆐S�ɁA���{�ł͉����哇�ɐ����������n�̒��Ŗ{�B�̊֓��n���ɂ͖��W�A�������A�}�ɐ_�ސ쌧�암�ȂǂŌ�������悤�ɂȂ�A���ꂪ���̊Ԃ����z���g�債�A�����s���͂������A���݂ł͖k�֓��ł��ڌ�����Ă���B���̊֓��̃A�J�{�V�S�}�_���́A���{�ł����Ƃ��Ɛ������Ă��������哇�̃A�J�{�V�S�}�_���Ƃ����̖͗l�Ȃǂ̓������قȂ��Ă��āA�����Y�̃A�J�{�V�S�}�_���ł��邱�Ƃ��m�F����Ă����B �A�J�{�V�S�}�_���̗c���̓G�m�L�̗t��H�ׂĈ���A�G�m�L�͊֓��ߕӂł��������ʂɂ��������ɐ����Ă�����́B�����̉��g���Ƃ����܂��āA���́u���S�n�̂����V�V�n�v�ɂ�����������ł��܂������̂炵���B�������A�A�J�{�V�S�}�_���������邱�ƂŁA���Ƃ��Ƃ��āA�G�m�L��H���ɂ��Ă������{�Y�S�}�_���`���E�Ƌ�������̂ł͂Ȃ����A���邢�̓S�}�_���`���E�Ƃ̌��G�킪�ł��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ȃǂ����O����Ă���B �����A�J�{�V�S�}�_�����̏W�����Z�Z�N���J�����̑O�ɍ����o�������Ă����B����搶�̏Љ�ɂ��ƁA���A�����R�����قɍs���ƁZ�Z�N�̍�i���W������Ă��邻���ł��B�������m���v���������ڂ������Ă����I

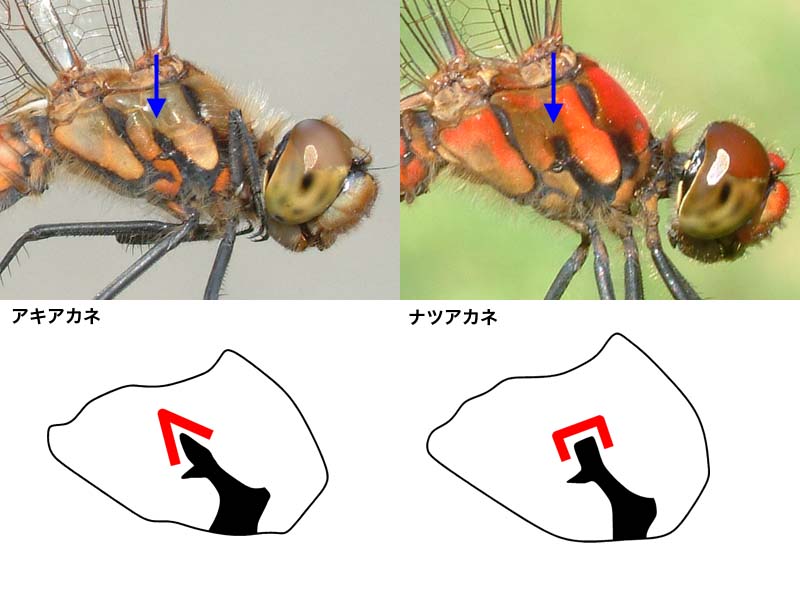

�N���K�^��J�u�g���V�͓��퍩���ƐG���q�������ɂƂ��ē�����O�̑��݁A�ނ�̐S�͓��̐��E�ł���I ���H��A�ߌ�͒���搶����A�����̕s�v�c�������Ă��炤�B �S���E�̐����̑��퐔�͖�180����ŁA���̂����A�����͖�9�`100����A ���{�ɐ������铮���͖�3����A�A�A���̐����A�N�X�����̍��������t�����Ă���炵���B��������Όl�Ŗ��O���t������Ƃ��H �����ƈȊO�̎ʐ^�������A�����͂ǂ�H�F�吨�̐��k������グ��A�A�Q�n�̗c���Ɛ����̋�ʁA�A�A�A�c���ł������ł������I �A�Q�n�`���E�ƃL�A�Q�n�̈Ⴂ�H�F�A�Q�n�`���E�ƃL�A�Q�n�����̕t�����̖͗l�����Ĕ��ʁA�A�Q�n�`���E�̗c���̓~�J���ȁA�L�A�Q�n�̗c���̓Z���Ȃ̐A�����a�ɂ��Ă���E�E�E���̃j���W�����ۗ��H��̃T���V���E�i�R���@�~�J���ȁj���ۗ��I�ɂȂ��ċ����܂��B���̎��c�������t���A�Q�n�`���E�ƃL�A�Q�n�̈Ⴂ���ǂ�����B�܂��t�������������H�אs�����A�T���V���E�����킢�����ł����A�t��H�אs�����Ă��܂����A�Q�n�̗c���͐H�ׂ�t����������ɔߌ��B ���ł���p���݂�ƁA�A�Q�n�́A�~�J���ނ̕t�߂��q���q�����ł��܂����A�L�A�Q�n�́A�J�������n�𑁂����ł��܂��l�B �i�c�A�J�l�ƃA�L�A�J�l�F�������������g���{�́u�ԃg���{�v�ł����A����搶�́u�������Ăі��ł͂���܂���v�ƌ����B�Ԃ��g���{�̓A�L�A�J�l�����ł͂���܂���B�i�c�A�J�l���Ԃ��g���{�ł��B�u�A�L�A�J�l�v�Ɓu�i�c�A�J�l�v�̋�ʂ���������܂����B �A�L�A�J�l�c6�����땽�n�ʼnH�����āA�����ɎR�n�ȂǗ������Ƃ���Ɉړ����܂��B�������Ȃ����H�ɂȂ邱��ɕ��n�ɖ߂��Ă��܂��B�i�c�A�J�l�c6������H�����A�Ă̊Ԃ��������牓���ւ͈ړ����܂���B�}�g�R�̏��̎R�R���Ō���ԃg���{�́u�A�L�A�J�l�v�̂悤�Ńl�A���������R���ɏW�܂��Ă��܂��A���B�o�R�҂͂��̌��i�ɋ����܂��B

����ɏڂ����A�L�A�J�l�ƃi�c�A�J�l�̈Ⴂ�𗝉�����ɂ͎ʐ^����Ԃł����A����搶�̘b�ɖ����ŎB�e�Y��i�j�B�{�{��C�l�̏�L�ʐ^���Q�Ƃ��܂��B�u�ł�����I�ȈႢ�A����͋��̖͗l�ł��B���ɂ���3�{�̍������̒����ɒ��ڂ��Ă��������B�A�L�A�J�l�͐悪�Ƃ������`�����Ă���A�i�c�A�J�l�͐悪�p�����Ă��܂��B���ꂪ�ł��m���Ȕ��ʕ��@�ł��̂ł��Њo���Ă��������B�v�A����搶�ɂ������������ł��B�}�g�R�̏��̎R�R���Ō���ԃg���{���u�A�L�A�J�l�v���H���x�o�������m���߂Č��܂��B ���{�ꏬ���ȃg���{�u�n�b�`���E�g���{�v�F�����̑̒��̓I�X��17-21 �_�i����10-14 �_�A�㗃��12-16 �_�j�A���X��17-21 �_�i����9-13 �_�A�㗃��13-16 �_�j�ŋɂ߂ď������B��~�ʁi���a20 �_�j�̒��ɓ����畠�[�܂ł��[�܂�قǂ̑傫���ł���B��錧�Ō�����Ƃ����A����������Ɗ������ł��l�B �q�A���ɕt�����F�ŋ߂̃j���[�X�u2017�N6��9�����Ɍ����s�̃R���e�i���Ŋm�F���ꂽ���Ƃ���ɁA6��18���_�ˎs�A6��30�����m����x�s�A7��3�����{���s�A7��6�������`�ł��q�A���̑��݂��m�F�B�����7��14���ɂ͉��l�`�A�_�ˍ`�A7��21���ɔ����`�ł��q�A�������������B���ł��_�ˎs���s�≡�l�`�ł́A���Ȃ���c�������v���S�̔������ꂽ�B����̓R���e�i����`���ł̔ɐB�̉\��������������̂������B�q�A���̒蒅��h�����߁A�����������ӈ�̒����Ɩh����i�߂Ă������Ƃ��K�v���B�v �܂��A�q�A�������t���Ă��A���[���`���A����������Ȃ��B���̃A���[���`���A���ɐB�̌�����������̂��l�Ԃł���A�q�A���͍ŋ߂̃j���[�X�A����搶�̏��ɂ����k���L��ƌ����A���������͘A�����������Ƃ̂��Ƃł��B �N�r�A�J�c���J�~�L���F�A���u�T�N���A�J�L�A�I���[�u�A�n�R���i�M�A�Z�C���E�X�����A�E���A�����A�U�N���A�R�i���A���i�M�Ȃǁv�B�N�r�A�J�c���J�~�L���͎��肪�Ԃ��̂ŁA�Y���킩�ǂ������f����̂͗e�Ղ����ł��A�����������ꍇ�͒���搶�ɂ��A���B�������͖����Ȃǂ֘A���B �n���r���J�}�L���F���ꂢ�ȗΐF�́A������Ƒ��߂̃J�}�L���B���F�^�̌̂����邪���Ȃ��B�O�r�̊�ɁA���̉��F�������C�{��ˋN�����B�т̎��؏��A�щ��̑��n�Ō����A���̍����Ȃǂ�߂炦�ĐH�ׂ�B �w���N���X�I�I�J�u�g�F�w���N���X�I�I�J�u�g�́A���萢�E�ő�̃J�u�g���V�ł��B�����Ă݂����I�Ǝv�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�w���N���X�I�I�J�u�g�͍�����12,000�`14,000�~���炢�Ƃ����B�I�X���傫���Ȃ�����ƍ����Ȃ�܂��B�~���[�W�A���p�[�N��錧���R�����قł��W�����Ă���Ƃ̂��ƁI ����搶�̂��b�A�A�A���Ԃ������ŏI���I�Q���̎q�������̑������������m�A�A�A�ڂ̋P�����f���炵���B�~���[�W�A���p�[�N��錧���R�����ق̍����匤���ɏo�����������̂ł��I ���̑��A���w���ɂȂ�����A�����͍����D���ł����A���ɐS��������E�E�E�����̎��R�ώ@�ɕs�Q���B �ȉ���2017/8/11�ɑ���ƈ�錧���R�����قɓ��荩���匤����q���������̎ʐ^�ł��B

���s�̑������́A���炭�����Ȃ��I

�w���N���X�I�I�J�u�g���W���A�����Ă���w���N���X�I�I�J�u�g�̗Y���Â������z���Ă���B�����̌����u�ɏZ�ޑ��F�ċx�݂ɓ���F�l�ƌ��߂����ɍ����̍̏W�ɍs�������ł��B�J�u�g���V�͍s�����тɌ��t���A5,6�C�����Ă��邻���ł��B���R�A�w���N���X�I�I�J�u�g��m���Ă���B�N���K�^���V�i�L�`���j��߂܂��ɁA�䂪�Ƃɗ��āA�������T����������Ȃ��A�J�u�g���V�͗Y���Ƃ�������̂ł����I�u�����u�ɂ��A�����ɂ��J�u�g���V�͂��邪�A�N���K�^���V�͂��Ȃ��E�E�E�E�v�Ɩ{�l�͎c�O�����A�A��ɂ͕߂炦���J�u�g���V�����Ă����I

��錧���R�����ق́u�{�فE��O�{�݁v�Ɓu��O�{�݂̂݁v�̓��ٗ�������A��O�̎U����g�����|�����i���̍L��j�A���V�ѓ����ړI�̎��́u��O�{�݂̂݁v�����p�B�������ӂꂠ�����֍s���ɂ͓��ٌ��������A�o���肷��A���ɐ������Ă��邳�܂��܂Ȗ쒹�ȂǁA���낢��Ȑ������������ԋ߂Ō��邱�Ƃ��ł���A��D�̃|�C���g�ł��B�܂��A����n��Ɛ��C�������Ȃ�̗��i�ʎ{�݁j�֍s�����Ƃ��ł��܂��B��x�ƌ��킸����I���R���y���ނɂ͖ʔ������I �����Y���R�ώ@��I����A����354���ʼn��P�Y�Ɩk�Y���z���A������C�l������ ������C�l�����͑�|�C�ݖg�c�C������̒�����Ɉʒu�A���炫�̊C������Ƀ��X�g����Ă��Ȃ����f���炵���V�я���A�����m�ƍ���51���̊Ԃɒu����A����51���̓��������ƁA�����m�C�݂Ɍ��������H�͕��A���̕�������E�ɋȂ���ƁA�咓�ԗL���āA�Ő��L�ꂪ�L�����āA�x�e���i�g�C���j�A�Ǘ����A�Ԃ̎l�������ԁB �Ԃ̎l���̑O���̍���Ɂu�����炵�̋u�v������B ������������āA�Ǘ����Ȃǂ̗��ɓo���čs���ƁA �U�������L�тĂ���A�N�������Ă��Ȃ��I �₪�āA�����m�������Ă���B ���̓����A�����m�Ɍ������ĉE�����i������C�l�����̉E�[�j�i�ށB

�L���A�����Ղ��A�����炵�͑f���炵�����A�L�������m�ő䕗5�������낤�뒆�ł���A���̉e������錧�̖k��邩��_���s�����ɕ��ԁu���炫�̊C������v�͔g���傫���A��������̑����m�͉_�̒��ɍL�����Ă���B �C�Ɍ������āA����B�{�[�h�E�H�[�N�̉E���ɂł�A����̉����A�C�݂���オ���ė���l�ɏo��B �ނ�̏オ���ė��铹�̓��u���ł����A�ǂ����܂�Ă���A��Ȃ��C�݂ɏo��B 5,6�l�̐����̐l�����邪�g���r���j���ł͂��Ȃ��A�����A��瑾�z�������u���Ă����č������v�����j���ɂ͗ǂ��V�C�ł��I ��|�C������ׂ̗ɂ���������C�l�����̊C���͑����m(������)�̊C�ݐ��ōג��������ŁA����12�N�t�ɊJ���B �����A��|�C������̗l���C�̉����n���̃��C�t�Z�[�o�[�u�C�̈��S���Ď����Ă��܂��̂ŁA���������q�l�A��̂��Ƒ������S���Ă��V�j�v�̃T�[�r�X���������A���V�т̊y���߂�A���̉w�̂悤�ɒ��ԏ�͖����ł��B

�F�s�{���痈��ꂽ�l�����̘b�ł����A�ׂ̑�|�C�ݖg�c�C������̒��ԏ��14�����s������A���ԏ�̐l���u�����͕��ʎ�1,000�~�ŁA16:00�܂Łv�ƌ����A�����ނƁA���ԏ�̂������A������C�l�����̊C�݂������Ă���A�����ɗ����Ƃ����B�u���炫�̊C�������v�Ƃ��đ�|�C�ݖg�c�C������͈ē�����Ă��邪�A������C�l�����͈ē�����Ă��Ȃ�����A�F�s�{����̂��q���Ǝ�����C�l�����͖������ԏ�ɂ͋C�Â��Ȃ��I�C�̖����F�s�{�̎q���B�͔g�̍����C�ŁA�ƂĂ��K�������ɔ�щ���Ă��܂����A�����̋L�O�B�e���o���Ď������S�B��Ŕ��������q����̖싅�֘A�ň�錧�ɗ���ꂽ�c�̂���ŁA�F�s�{�����5,6��ł���Ă����l�ł��B �����͍L���A�s�N�j�b�N�L���ʂ�A�W�]�f�b�L�ցA�����m���r�ꉓ�]�͂ł��Ȃ��B�����͑��ɋ߂����������C��ԉΑ�����\��A�a���̎p������ꂫ���ƌ��ɍs�����̂ł��傤�B �u�ԉΑ����̑��T���r�[�`���A���������A�������l���ڂɂ܂Ԃ�������̊C�B�Ă̍P��C�x���g�ł���ԉΑ��́A���t������b�܂���܂��Ă���쑺�ԉH�Ƃɂ��I���W�i���e�B�[�ɂ��ӂꂽ�n��ԉƂȂ��Ă���A��3000���̉ԉ��C�ƍ��l��F�Ƃ�ǂ�ɐ��߂�B���ł���ւ̉Ԃ��炩�����ڋʂƃ~���[�W�b�N�X�^�[�}�C���������B�ԉ͕l�ӂ��猩�グ��̂��������߂��v �ŏ㎞����19:30�`20:30�A�ŏ㐔�͖�3000���A�J�V���͗����ɏ����A���ԏ��1000�~�i7000��j ���̉ԉ����������A�r�ꂽ�C�A���������A�A�u���������A�������l���ڂɂ܂Ԃ�������̊C�v�̕l�ɐQ���ׂ��Č���ԉA�f���炵�������N�͂������ł������ɂȂ��̂Ŏ~�߂܂��B �������o�āA����51����쉺�A����354���������Ԃ��A�s���s�̍��{���獑��356���ɓ���A�쉺���u�����������̓��v�ɁA�y�j���̗[���Ƃ����đ�ύ���ł��܂����B�x�m�R��������Ƃ���ł����A�܂�ł��A����̔�������A���R�Ɉ͂܂ꂽ���P�Y���ӂ͂Ƒ����m�͖ʔ����B �ȉ��A������C�l�����̕��i�ł��A�܂��A�C�ݕt�̓��̉w�ł����B

�J�����i�f�V�R�̉Ԃ��炫�Y��I

�{�[�h�E�H�[�N������ƁA�G�r�d�����m�u�h�E������t���Ă���A�m�u�h�E�������A�G�r�d���͏��Ȃ��B �m�u�h�E�͐H�ׂ��Ȃ����A���̐F���ʐ^�̗l���Y��ɕω����A�ƂĂ��������B�m�u�h�E�͂�����Ƃ���ɔɖ��Ă��邪�A�u�h�E�^�}�o�G��u�h�E�K���o�`���̗c�������Ē����Ԃ����̂Ŕ������p�����Ȃ����������B �G�r�d���̓m�u�h�E�قǑ����͂Ȃ����A�m�u�h�E�ƈ���Ă����ɂ������Ƃ������[��̎���t���A���ɂȂ�Ƃ�������ƕ�����܂��B�m�u�h�E�A�G�r�d���A���}�u�h�E�͏H�ɂȂ�Ƌ}�ɂ��̑��݊��������A���ł��B�A�I�c�d���t�W���m�u�h�E���l�ɐH�ׂ��Ȃ����A�����������Ɍ����镒���ł��l�B

�n�}�i�f�V�R�̉Ԃ��c���Ċݕӂɍ炢�Ă���A�����͉߂��Ă���B�ł������Ԃł��B

�n�}�_�C�R�����n�}�i�X���Ԃ��I����āA�^�Ă����A�����m�ɑ䕗5�����A�C�͍r��A�C�ɂ͓���Ȃ��I

�n�}�i�f�V�R�̉ԐF�͑N���ȍg�F�Ɣ��F�Ƃ�����A�����ł͓����ꏊ�ɕ���ō炢�Ă���B |