�y�Y�s��쒬�Γc�̉����Y�Ί݁C���P�Y���Ȋw�Z���^�[

�@�y�Y����@�~�̖쒹�ώ@�Ɠn�蒹�̔閧�i���P�Y�Ί݁j

|

�~�̖쒹�ώ@�̃C���n���܂��m�낤�I ����ӂꂠ���̗����� |

�@ |

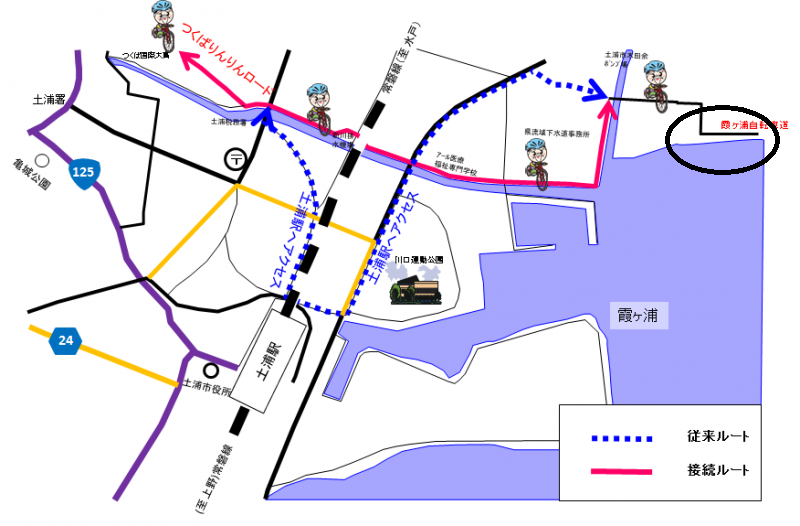

�@�@�y�Y�����i�����炢��j�͈�錧�����Y���Ȋw�Z���^�[������P�Y����������]�ށA���v�啧�̑傫�������A����ɂ͗Y��Ȓ}�g�R���f���炵���B �@�@��錧�����Y���Ȋw�Z���^�[

����k���ł��s���鋗���ł����A�y�Y�w����ł��ƁA������[�h�Ɛڑ����ꂽ���P�Y���]�ԓ���������ƂɂȂ�܂��B �@ �J���Z�~ |

|

�ā@�� |

�� �� ���� 29�N 1 �� 22 ���i���j�ߑO 10 ��(��t 9 �� 30 ������)�`�ߌ� 2 �� 30 ���܂� �W���ꏊ ��錧���P�Y���Ȋw�Z���^�[�i�y�Y�w�����܂ł̑��}����j ��W�l��

35 �l ������@ �d�b�CFAX�C�܂��� E�|mail �ł��\���݉������B���̍ہC�Z���i�X�֔ԍ��j�E�����E�w�N�i�܂�

�͔N��j �C�d�b�ԍ��y�ё��}�o�X���p�̗L�� �\������ ���� 29 �N 1 �� 20 ���i���j�ߌ� 5 ���܂� ���}�o�X �y�Y�w�����i�}���F�ߑO 10:25 �� �A��F�ߌ� 15:00 ���j �� �� �y�Y�s��쒬�Γc�̉����Y�Ί݁C���P�Y���Ȋw�Z���^�[

|

|

�S���A�쒹�ώ@�ɕK���i�̑o�ዾ����ɂ��A���߂Ďg���l�������A���搶�͎Q���҂��[������܂Ő������Ă����A���]�Ɍ��ꂽ�쒹�������̑���őo�ዾ�𑀂��̂������̑傫�ȖړI�ł��B �ώ@�𑱂��Ă���ƁA�o�ዾ�ł͕�����Ȃ��ꍇ���o�Ă��܂��B���P�Y�̂悤�ɍL��������Ŗ쒹��������Ƒo�ዾ�ł͐g�߂Ɋώ@���ł��܂���B�����ɂ���쒹�������߂��ɂ���悤�Ɋώ@����ɂ��]�����̑�햡���K�v�ł��B20�{�̃����Y�������]�����ł́A100�b��̒��̎p��5�b��ɂ���̂Ɠ����傫���Ɍ�����悤�ɂȂ�܂��B���搶��͖]���������Q���A���]�̖쒹�ɏœ_�����킹�A����Ɍ����Ă���܂��A�������H��c��܂��A�����p��ڂ̑O�Ɉ����܂��B �ȉ��A�f�W�J���̎B�e�ł��B

�ώ@�̊J�n�ƏI���ɃJ���Z�~�������A���ʂ��̗ǂ����ŁA�Q���ґS�����o�ዾ�Ŕ������p���I���ӂɐ������鏬���ŁA�N�₩�Ȑ��F�̑̐F�ƒ����������������ŁA�����Ԍ��Ă��Ă��O���܂���B�a��T���A���X�����Č�����A�A�A�A�B

�_�C�T�M�A�R�T�M���A�R�T�M�͌����ɓ������A���Ă������a�͖����悤�ł��B�_�C�T�M�͂����Ɠ����Ȃ��H

�n�N�Z�L���C�A�Ɠ��̓����A�f�W�J���ŕ߂炦��͓̂���B

�����͉��P�Y�A���Y���݁A�y�Y�w�����5�`�ʼn��P�Y���]�ԓ��̖{�i�I�Ȏn�܂�ł��B �J�C�c�u�������P�Y�Ζʂɕ����オ��A�f�W�J�����\���邪�v���̏ꏊ�Ɋ���o�����A����܂����s�I�H���͎�ɓ����H�ŁA���ށA�����A�b�k�ށA�L�ނȂǂ�H�ׂ�B�I�݂ɐ������Ċl����ߐH����B1��ɕ���15�b�O��i��Ԃɂ�萔�b����30�b�j�������A���悻�b��2�b�ʼnj���Ƃ���邪�A�ō��Ő��[2�b�܂łƐ[���͐���Ȃ������ł��B�������Y�͍ő吅�[7�b�A�������Ă��鐅�̐[���͂܂��܂��ł��낤�B�o�ዾ�ł��]�����ł��Ȃ��Ȃ��߂炦���Ȃ��B

�����܂����A�����X�Y���A�E�ʐ^�̊�̏�ɃI�I�^�J���B�쒹�͕K���ɉa��T���Ă���B

�]�������ƁA�Ί݂̃J�������ׂ̍������삪����܂��A�ߌォ���錧�����Y���Ȋw�Z���^�[�ɖ߂��āA���搶����u�n�蒹�̔閧�v�̂��b���\�肳��Ă���B ���n�ώ@���I���A��錧�����Y���Ȋw�Z���^�[�ɖ߂��Ē��H�A2�K�ɂ͌𗬃T�����ł̋x�e�H���̐l���������A�����炵�̗ǂ���̃x���`�ɁA���P�Y���悭������B���Ƀm�X���ƃg�r������A��H�����r�̒�����܂ŔA�������ٓ̕�����Ȃ��I ���搶����u�n�蒹�̔閧�v�̂��b �u�ώ@�����쒹�v �}�K���A�R�K���A�q�h���K���A�n�V�r���K���A�z�V�n�W���A�L���N���n�W���A�J�C�c�u���A�J�������J�C�c�u���A�L�W�o�g�A�J���E�A�_�C�T�M�A�R�T�M�A�A�I�T�M�A�I�I�o���A�����J�����A�~�T�S�A�m�X���A�I�I�^�J�A�g�r�A�J���Z�~�A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�q���h���A���Y�A�c�O�~�A�W���E�r�^�L�A�z�I�W���A�A�I�W�A�I�I�W�������A�X�Y���A���N�h���A�n�V�u�g�J���X�A���W���@33�� �u�J���̐����̉a�^�E���ʍ̉a�^�ɂ��āv �����ӂƂ���J���ƁA���܂���������Ȃ��J���̈Ⴂ�ɂ��āA�������ꂽ�B �����̉a�^�F�����ӂƂ��� �a���Ƃ�ꍇ�ɂ͑S�g�����̒��ɉB��܂��B�����ɐ����ĉj���₷���悤�ɁA�W���K���ɔ�ׂċr�͂��K�̕��Ɋ���Ă���A�������̖ʐς��L���Ȃ��Ă��܂��B���̂��߁A����ł͒W���K���������̂�����ł��B�a�͐����A������L�ނ⋛�ނȂǂ̏������ȂǕ��L���A���ނ�H�ׂ���̂����܂��B�Ȃ��A�C�����ł͂Ȃ��傫�ȉ͐��Ώ��ȂǁA�����ʂɂ���r�I���������A�L���N���n�W����z�V�n�W���Ȃǂ́A�C�ł������܂����A�͐��Ώ��Ō��鎖�̕��������ł��傤�B�u�v���ʂ��珕�������Ȃ��Ɣ�ї��Ă܂���B���̂��߁A��r�I�L�����ʂ�����ꏊ�ȊO�ł͂��܂茩�����܂���B ���ʍ̉a�^�F���������܂肵�Ȃ��B ���ʂ����łȂ������̏������␅���A���Ȃǂ��H�ׂ܂����A���̍ۂɂ͔��𐅖ʂɓ˂��o���āA�S�g�����邱�Ƃ͂���܂���B�r�Ȃǂł����ۂ�˂��o���A�����ɓ��߂Ă��邱�Ƃ������A������݃J���K����}�K���Ȃǂ����̃O���[�v�ł��B���ʂ��炻�̂܂ܐ����ɔ�ї����Ƃ��ł���̂������ł��B����͋����r�␅�H�ł��a�����̂ŁA���������ї��K�v�����������炩������܂��� �u�����v �@�~�͗��̋G���B��H�̃��X�ɁA�I�X�����H���͂݁A�I�X�͎������������A���X���D�݂̃I�X��I�����邻���ł��B�J�b�v���Ȃ������X�E�I�X�͓�l�̐��E�ɁI�������I�X�͐V���Ƀ��X�����߂钆�ɓ��荞�ނ����ł��B�ǂ̃I�X���I��邩�̓��X����A���ꂽ�J�b�v���́A�t�ɃV�x���A�ɓn��A�q��Ă̏����ɓ���̂������ł��B �u�n�N�`���E�ɉa�����Ɓv �a������肷��J���������W�܂邪�A�n�V�r���K���͂���Ă��Ȃ��H ������āA�������̊����L���A�X�ɐ�[�ɍs���قǕ��L���Ȃ��Ă��āA�����Ē����B����ł̓p���Ȃǂ�H�ׂ�̂łȂ��A�G�H�ŁA���␅�����H�ׂ���̂́A�v�����N�g������D���B�������̌`�́A�v�����N�g���������W�߂邽�߂ɓ��������̂ŁA�n�N�`���E�ɓ������މa�̓v�����N�g���ł͖������炾�����ł��A�[���B �n�V�r���K���͈�x������Y��Ȃ��A�܂��A�v�����N�g���̑������ꂽ����ɑ����B |

�g�o�F�킽���̓V�C�\��